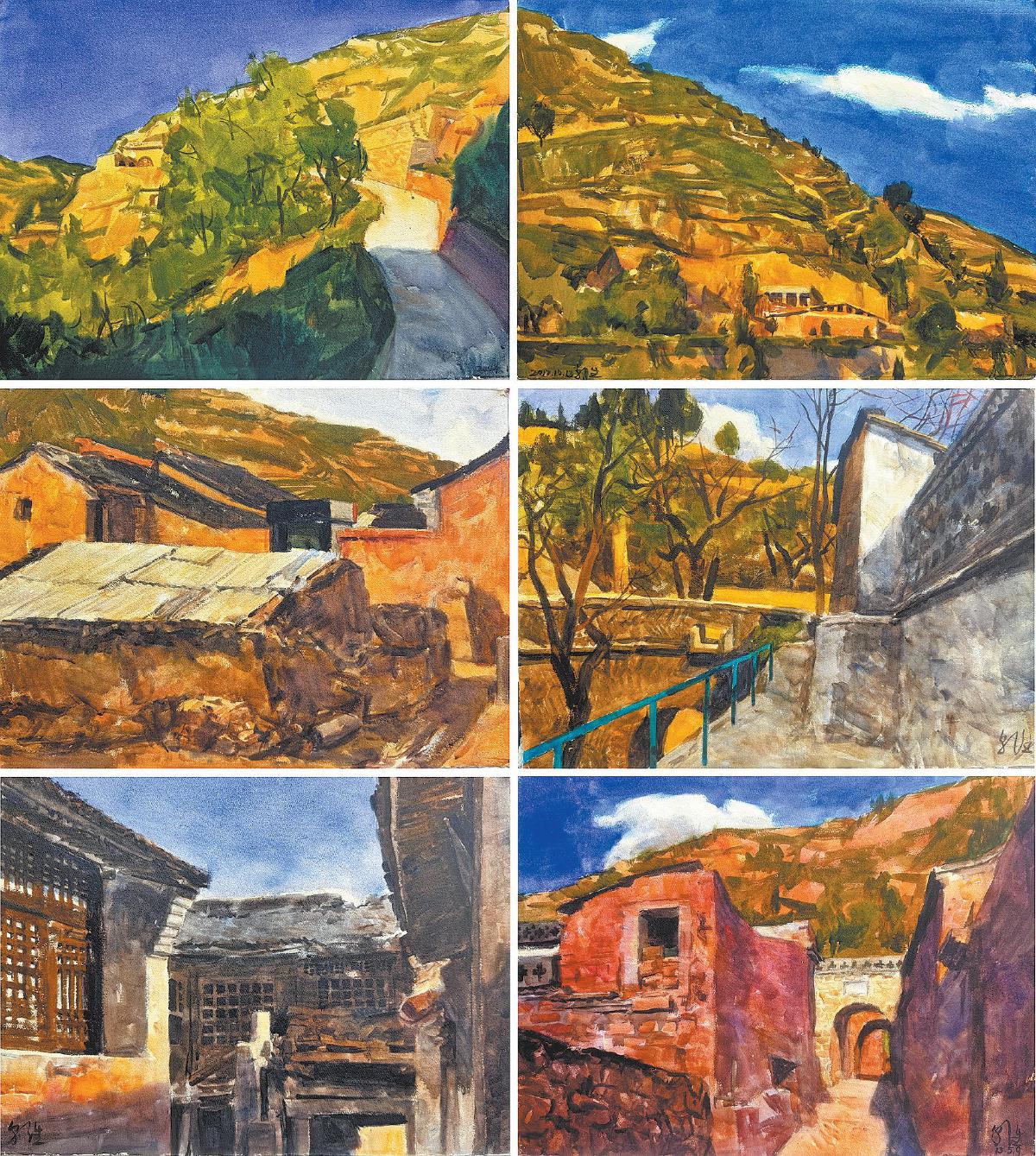

《黄土人家系列》陈朝生

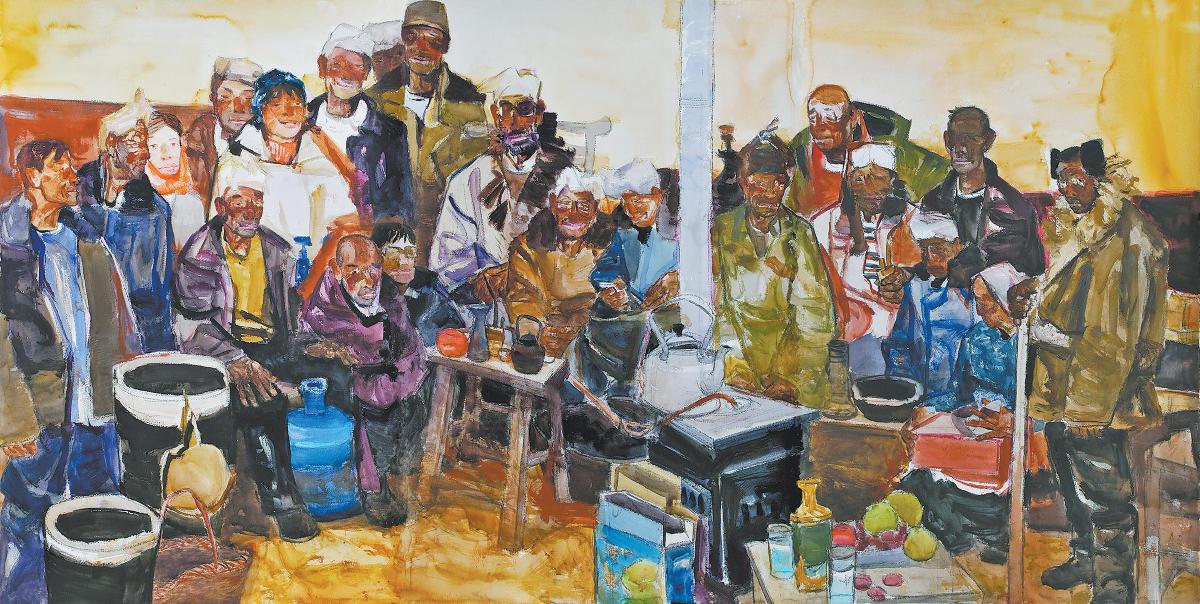

《大年初三》周刚

《锦绣和鸣》韩胜男

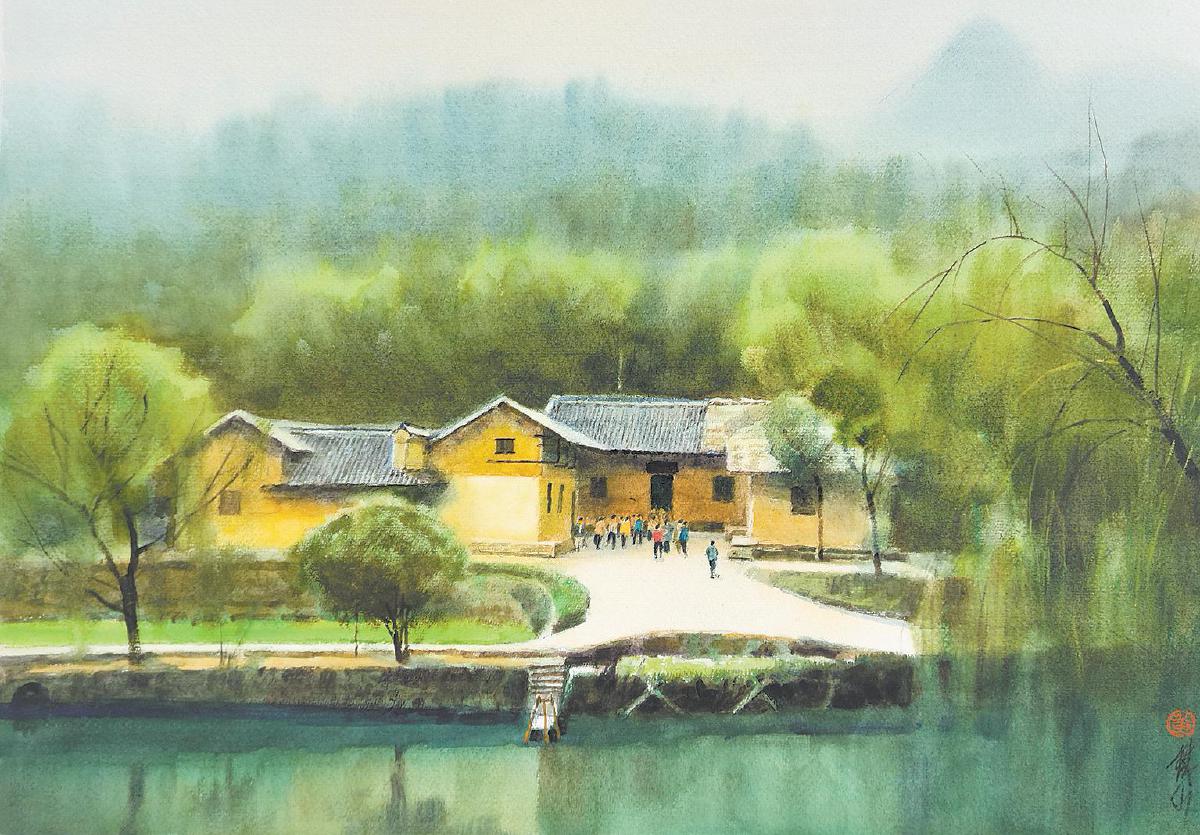

《韶山春雨》黄铁山

《陕北姑娘》史涛

《静物》王绍波

黄河,承载着五千年的文明积淀与精神传承,浩浩汤汤、奔腾不息,既象征着时间的悠长绵延,也隐喻着文化的赓续传承。 10月18日,随着清晨从奔腾的黄河中取出的黄河水缓缓注入启动典礼容器,“大河汤汤·黄河水彩画双年展”在吴堡县博物馆正式启动。这一盛事,既是对黄河文明的现代礼赞,更是对黄土地上耕耘者的深情歌颂。

作为首个在黄河沿岸吴堡古城举办的“双年展”水彩艺术盛事,亦是石城博物馆的“开馆首展”,展览由吴堡县委、县政府、《美术报》联合主办,吴堡县委宣传部、县文旅局、岔上镇人民政府共同承办。

展览自启动征集以来,受到全球水彩艺术界的广泛关注与热烈响应。最终筛选出来自全国26个省市及其他9个国家的132位艺术家的132幅作品,参展艺术家阵容汇聚了当代中国水彩画界的中坚力量与国际知名水彩画家。

展览通过“物象天予”“苍生厚土”“大河之颂”“域外来风”四大主题铺陈展开。皱纹如沟壑的老纤夫、田间弯腰劳作的婆姨、黄土地上奔跑的后生、石城下守望的孩童……艺术家们将敬畏与热爱凝于笔端,聚焦黄河两岸的壮丽山川、陕北城乡的发展新貌、百姓日常的温暖瞬间,以水彩的流动与透明,捕捉着这片土地上的坚韧与厚重。

“艺术要回归人民,扎根现实。”展览执行主席、中国美术学院教授周刚站在一幅描绘枣农的作品前感慨道,“我们希望通过画笔,让更多人看到吴堡的大青梨、空心挂面、红玛瑙般的大枣,让黄河儿女的故事被世界看见。”

不同于多数国际双年展对观念性与哲学性的偏重,吴堡本次艺术展以“本土现实主义”为内核,聚焦艺术的社会性与人文性,践行“还艺于民”理念,让艺术回归生活、滋养乡土。

“艺术最终是一场还乡之旅,真正的山河就是人民。”周刚说。艺术家应该俯身土地、平视村民,从日常中捕捉生命力量,再让作品归于人民。正因如此,此次吴堡搭建的文化舞台,迎来了它最重要的主角,那就是画上的村民自己。

来自吴堡县岔上镇的冯建国当天特意换上了崭新的西装,写生基地就办在他的家里,他很激动地在签到板上写下了自己的名字,他说:“别看我拿着笔的手在抖,但是拿起锄头犁地,手可稳得很。”董补启和冯纪平两位老汉在周刚的《黄河汉子》前驻足许久,有眼尖的观众一眼就认出了他们:“这就是画上的人啊!”他们的神色显得有些腼腆,操着一口吴堡当地话回答:“周老师把我们画得太像了。”

当吴堡人从画中认出自己的土地、自己的生活、自己的面容时,他们看到的不仅是艺术,更是被艺术点亮的、属于他们自己的尊严。周刚说:“真正的好艺术家,要扎根土地。”这些优秀的水彩作品让世界看到了一条生生不息的黄河、一群有血有肉的黄河儿女,以及一个正经历深刻变迁的吴堡。

展馆外,非遗与农特产品体验区人头攒动。剪纸艺人指尖翻飞,一幅黄河奔腾图跃然纸上;刺绣展台前,游客细细端详着针脚间的乡土情韵。最热闹的当属吴堡空心挂面展位——香气袅袅中,孩子们踮脚观看挂面如何从指尖“空心”成型。“早上八点半开馆到现在,人就没断过!”初二派食品公司销售经理王彩艳一边招待顾客,一边介绍,“挂面能空心,靠的是十多年的手艺。我们要让这项非遗走向更广阔的市场。”

这次的展览,不仅是对吴堡历史文化资源的深度挖掘与展示,更是推动区域农文旅融合发展的关键落子。近年来,吴堡县紧扣创建“全域旅游示范县”的战略部署,构建以沿黄公路为主轴、县域旅游小环线和秦晋峡谷大环线的“一轴两环”旅游格局,聚焦柳青文化园、石城武备文化等“文武河泉”核心景区,探索“项目引领、文旅互促、非遗铸魂”的立体发展格局,持续推动农文旅产业深度融合,为县域经济社会高质量发展注入新动能。

“本次黄河水彩画双年展活动,正是我们以文塑旅、以旅彰文的关键一步。”吴堡县文化和旅游文物广电局局长宋锦峰说。今后,吴堡县将充分挖掘本土文化资源,以黄河文化为核心要素,系统梳理独特的地域文脉,通过“艺术+黄河”模式,打造主题艺术走廊,将画展的短暂热度,延伸为黄河岸边的深度文化体验,走出一条特色鲜明的农文旅融合高质量发展之路。

据悉,此次展览将持续至11月18日。其间,艺术爱好者与创作者可前往吴堡县博物馆,感受一条奔腾的河、一座活着的城,以及一个民族深植于泥土的精神根源。