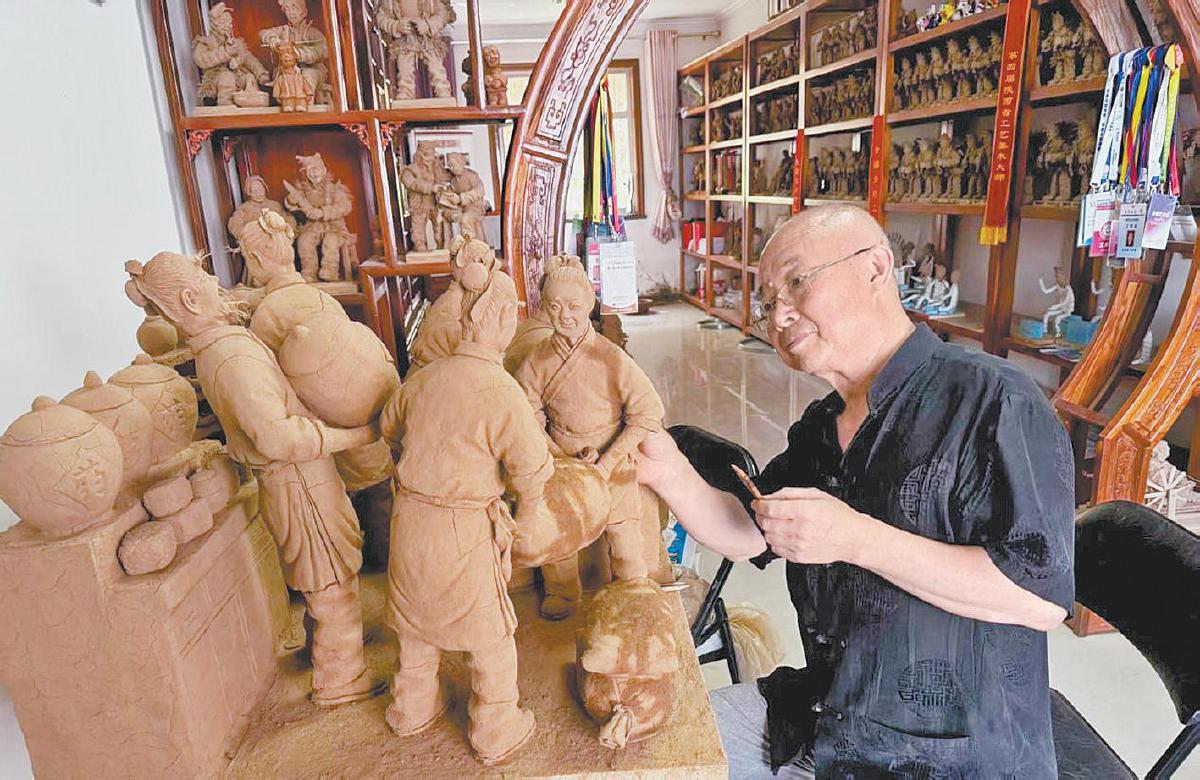

王文瑜在创作泥塑作品。(资料照片)

走进绥德县王文瑜民间泥塑馆,如同走入黄土文化的宝藏地,民俗味十足的泥塑作品摆满柜台,浓郁的黄土文化气息扑面而来。绥德民间泥塑省级代表性传承人王文瑜正聚精会神地制作“中医药炮制”泥塑,用巧手将中医文化与黄土文化有机融合。

绥德民间泥塑至今已有2000多年的历史,最早可追溯到汉朝初期,那时的技术已很成熟了。泥塑根据创作题材通常分为宗教泥塑、建筑泥塑、民俗泥塑和生活泥塑等。

绥德民间泥塑有选土、揉搓、醒泥、加料、捶打等多道工序,再附着在木头与铁丝组成的骨架上,通过捏、搓、压、勾等技法进行精雕细琢。

“在我三四岁时,就跟着父母在取水的地方挖胶泥,然后捏个带轮轮的车车,在院子里拉着玩,心里非常喜欢。”王文瑜说。

王文瑜自幼家境贫寒,初中未毕业就辍学了。但他酷爱绘画、剪纸,还掌握了柳编等手艺。因为手巧,逢年过节,村里人都乐意找他剪窗花。17岁时,王文瑜正式开始做泥塑,没有拜过专业师傅,凭借过人的天赋,22岁时就熟练掌握了泥塑的技能与要领。

“和泥是个技术活,也是苦力活,关系着泥塑作品的质地。一块好的泥要反复捶打、脚踩,放在阴凉地醒发半个月。用时要加入沙子、棉花等,以加大硬度,增加黏性,减少裂纹。”王文瑜介绍道。

“人物泥塑的雕琢,重点在人物五官比例的拿捏及表情的刻画上。捏泥人前,脑子里要有人物的年龄、性别等特点,要做到心中有数、沉心静气。”说话间,一个乐呵呵的陕北老农的形象便在王文瑜手中悄然呈现。

生于斯长于斯,歌颂劳动人民是王文瑜一直以来的创作理念。渗透在骨子里的乡村生活和时代记忆,为他的泥塑创作注入了源头活水。人物笑意盈盈、生动传神,大多表现的是20世纪50年代至80年代陕北人民的日常生活、生产场景等。

穿着羊皮袄的背柴老头、做针线活的陕北婆姨、憨态可掬的小孩……王文瑜的这些作品原汁原味,妙趣横生,以独特的表现形式向人们讲述鲜活的黄土文化和动人故事。2022年12月,绥德民间泥塑被认定为省级非遗项目。

如今,59岁的他每周到绥德中小学校给喜欢泥塑的学生现场授课,让孩子们通过泥塑了解黄土文化,学习泥塑技艺。多年来,他带出众多徒弟,其中有30多人依靠泥塑谋生。2019年以来,他先后被评为国家高级工艺美术师、乡村工匠名师和陕西省乡村工匠名师等。

近年来,王文瑜在绥德非遗陈列馆、黄土泥塑馆接待学校、企事业单位的游客累计2万人次。他的作品《对火》《财源广进》等获得国家级奖项。如今,其代表性泥塑作品《财源广进》和《陕北说书》等已成为外交部国礼。

“做泥塑,其实也是在做自己。”王文瑜说。现在一有时间,王文瑜就静静地坐在泥塑馆,沉浸在玩泥巴的世界里,用匠心让这份“土到极限,雅到极致”的“文化美”破壁出圈、香飘万里。