说起镇北台,榆林人妇孺皆知,无人不晓。饱学之士引经据典,娓娓道来如数家珍;寻常百姓粗知一二,拉古朝、说边墙,眉飞色舞。历朝各代,三教九流达官显贵,布衣野老士子游侠,或专程、途经,若非慕名登顶揽胜,赋诗“打卡”留影,俨有虚行榆林之虞。

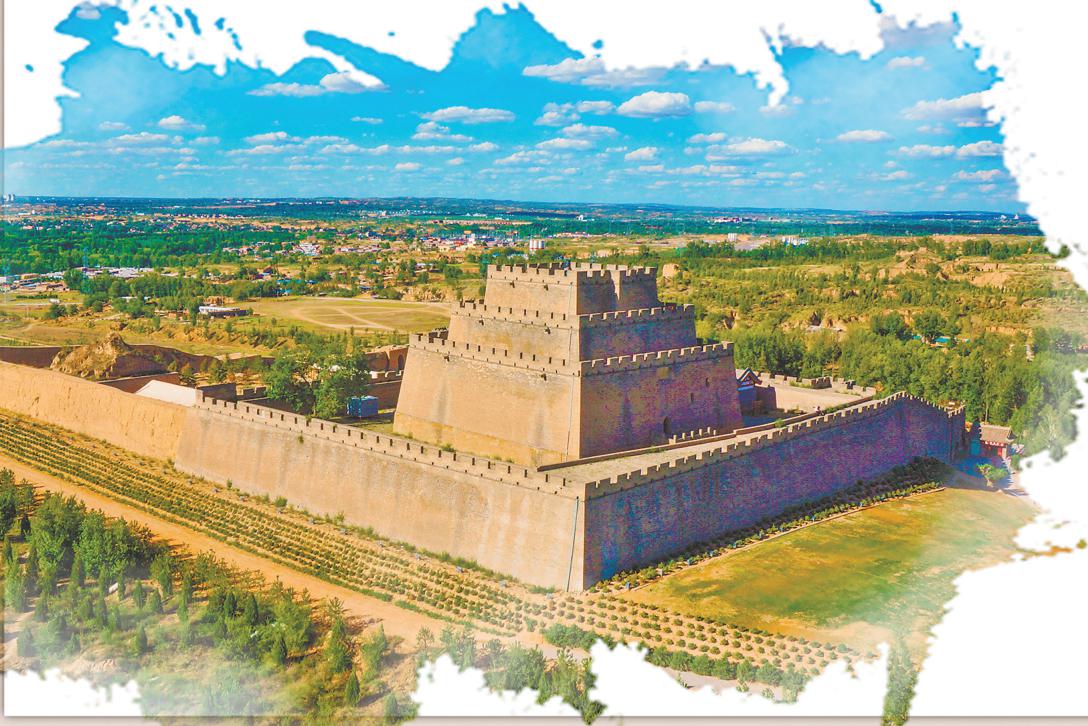

镇北台位于榆林城北红山巅顶。高约十丈开外,占地5000平方米,建于明万历三十五年(1607年)。由时任“军政一肩挑”延绥镇巡抚、都御史涂宗浚报呈朝廷,拨库银1260缗,遣役匠2000人,分四层束级而上,历经年余竣工。踞左“易马”、右“款贡”两城高阔处,瞰南俯北厚重雄伟,堪称“万里长城第一台”。

择晴日登台北眺,目力所及,草滩大漠牛羊盈野尽收眼底;回眸南望,千沟万壑绿浪波涌一览无遗。塞外风光,穹庐笼盖天高云淡;朔风劲舞,农耕游牧各领风骚。寸丘起于累土,凡事必有缘由。这屏南扼北高台巨墩,何以突兀孤耸蛮荒旷野,又何以“镇北”二字霸气冠名。话匣一开,往事如烟似远亦近,还真是有些说道。

大明开朝,征战不已。自太祖至成祖,无一日不与北元死磕较劲,动辄几十万人马草原武装大游行。劳师糜饷无算,非未效强汉盛唐开疆拓土,“土木堡”一役,反被瓦剌(漠西蒙古)废掉半朝文武,彻底丧失战略进攻能力。再往后,国库虚匮入不敷出,搜“套”捣巢难以为继。眼瞅着边民、边军厌战、避战日甚一日,不得已收缩防线,垒石砌砖死守长城,史称“宣德缩边”,榆林城防顿时紧迫。

其实,明眼人早看出,北方千年边患,说白了,就是汉邦天子,率几个文臣武将,领着一伙耕地耙田庄稼汉,跟单于、可汗、大小王爷帐下,那帮逐水草游荡牧民羊倌,代复一代,没完没了的掐架斗殴。

再挑明一个众人不愿、亦不甘正视的科学事实:同体积碳水化合物,能量强度、密度,远低于动物蛋白,致农区“吃粮人”体格、耐力、蛮劲,远不抵牧区“食肉者”。旦抄家伙一对一开练,农民玩不过牧民,人腿快不过马腿,步卒跑不赢骑兵,长城再厚再长,照样防不胜防。

政治反映经济,争端皆因生计。蒙人牧马放羊,居旷野宿毡帐,人不耕织,地无它产。产业结构单一,低水准自我“内循环”,无力亦无法满足基本需求。日子过得稍想上点档次,家里门外,眼热手痒的好东西实在太多。尤其河套蒙古诸部,与晋北、榆林接壤,边贸历史渊远流长,对内地工商业依赖较重。一俟交易中断,光景顿时难熬,旦遇天灾瘟疫,生死存亡只在瞬刻。

蒙汉习俗迥异,挽弓射雕者众,识文断字者寡。不尊孔孟之道,不循圣人之言,不解微言大义,更不屑锦绣文章。普通牧民,能歌善舞言语木讷,敦厚重义账算亦粗,只知以物易物交换所需;王爷酋长,重武藐文目光短浅,签约毁约视同儿戏,出尔反尔就认得拳头。不允换则闹,闹不成便抢,抢不到就打,恃凭轻骑快马,屡屡扰边犯境。“年无虚月,月无虚日,出没糜常”,意在以战迫和,求封贡开边市,榆塞苦无宁日。

号炮吹角连营,蒙汉喋血厮拼,生生掐断了游牧、农耕互有需求的经济联系。结果呢,河套草地,皮革羊绒堆积如山,牛羊肉奶多得发愁,不得砖茶解腻调料去膻,日子过得乏味惨淡,盼“开边”盼得望眼欲穿;榆林城里,绸缎粮棉库盈囤满,烟酒百货积压“爆仓”,驴骡货紧价扬一路看涨,耕牛战马重金难求,却硬是死要面子活受罪,封关“制裁”别人。

按说,堂堂之阵整整之旗,重甲驰突枪炮轰击,明军战技娴熟,并不逊冷兵器的鞑靼骠骑,然具体到塞外荒旷处,战场态势呈微妙变化。北元自打退回草原,势成穷寇退无可退,生死看淡不服就干,死打烂缠屡败屡战,反正光脚不怕穿鞋,且看你能奈我何?

大明官军呢,塞外苦寒地广人稀,囤兵蓄将颇多不易,少了不够用,多了养不起。就这么来回抡拳头,怨恨积而愈深,酿成累代世仇,何处是头何年方休?南倭北虏,狼烟此起彼伏,圣心焦虑辗转龙榻;货断其流,边商薄利尽丧,臣民怨言充斥朝野。上下同忧,内外交困,不改革显然不行了。

天底下没有太多新鲜事。历朝各代,凡更弦易辙弃旧图新,总得有明白人出任“总设计师”。大明翰林一走廊,进士满朝堂,并不乏远见卓识之士。隆庆年间,相继入阁的高拱、张居正等人,反思前朝弊政,破天荒喊出“汉蒙合睦、华夷一家”时代强音,力主罢战议和“开边”,一潭死水瞬间豁开。

“春风千里动,榆塞雪方休”。隆庆五年(1571),恰逢延绥镇北迁榆林百年,“隆庆议和”喜讯传来,立如甘霖化雨,惠泽长城内外。双方商定,沿长城“九边”十三镇,允开边市十一处(见《万历大明会典》),明廷与北元大规模战事渐寂。

冰释前嫌,此呼彼应。土默特蒙古阿勒坦汗及其妻钟金哈屯(榆林人称“俺答汗”“三娘子”)立即依约践行,拘羁所部,“戎马无南牧之儆,边氓无杀戳之残,师旅无调遣之劳”,表现出极大诚意。延绥镇亦投桃报李“特事特办”,在险要关隘,陆续增开多处边市(易马城、柠条梁、安边堡、清水川等)提供合作平台。

天朝上邦,讲政治、重形象、有礼数。开边互市既蒙恩准,仪轨规制不可擅违。会盟大吉之日,镇北台上旌旗招摇,鼓乐号炮声震云霄。台下防区禁地,500明军仪仗光鲜,军姿严整列队相迎;番鼓胡笳恸地,扬尘席卷马蹄,300蒙骑簇拥一众王爷头领,全装惯带风驰疾行,于台北宽旷处安营扎帐。更多蒙民驱马赶羊,牧宿于头道河则水草丰茂处,等待分批入市交易。

大明朝臣命官,按文武有别、官价高低,依序肃立款贡城两侧;蒙古朝贡使团一行,遵贡期贡道、携敕书礼单,按王公贵族、正副千户、百户,商务使团顺序,整队进入议事厅堂。钟鼎鼓磬奏毕,部落王爷依次上前,呈上明廷委任文书、验明关防印信,躬行供献贡品之礼。

再看此刻抚督御史,正襟危坐案前,先一通官话客套,无非皇恩浩荡、万邦归心云云,几番陈词慷慨,宣慰仁政博爱。接下来,就是按宗藩隶属、远近亲疏、贡品多寡、现实表现,逐一赠送绸布砖茶,以示赏赐犒劳。如此这般一套官样程序走完,每年春末夏初,为期十天的镇北台(红山)边贸,终于千呼万唤鸣锣开市。

政治搭台,经济唱戏;互为表里,古今同理。镇北台作为长城沿线“地标”式建筑,远近闻名如雷贯耳。然以兵要地志视角观之,墩虽大无险可恃,墙固厚欠缺纵深,护佑“款贡”襟带“易马”,一体两翼三足鼎立,政治形象展示、武力威慑之意,远大于实际军事用途。

泱泱大明,作为最后一届汉族封建王朝,暮气大于王气,不比秦汉唐盛世,代逊一代,文治武功乏善可陈。然尺有所短寸有所长,昔秦皇汉武唐宗,平虏理番讨伐征战,无非恩威并重双管齐下,招抚进剿两手皆抓。话再说糙一点,就是百姓家男儿,掖着脑袋打仗,皇室宗亲女子,赔上嫁妆“和亲”。

且不说胜败非寻常事,人头滚落血流成河。即就挥泪远嫁,离了中原故土,别了宫闱绣房,“昔日芙蓉花,今成断根草”,蛮夷胃口愈吊愈高,边患频起寻衅滋扰。圣上尽了心,将士拼了命,女儿失了身,还耗去不少银两,麻烦非旦未了,反而愈演愈烈,毛病究竟出在哪里?答案密匙,就刻在“款贡”城头额匾上。

镇北台一台两城,遗存匾文稀罕。倒不是文武官员怜笔惜墨,实在是军机重地,字句千钧。款贡城作为“九边”十三镇,皇家诰命“钦定”唯一官市,匾额题辞凿刻,事关国格国策,必然字斟句酌。以面南朝北,涂大抚督手书“向明”“镇北台”(原匾已毁)为例,寥寥数字,封疆大吏剖心志、明事理、亮臣节,尽职尽责彰显城头,忠肝义胆昭告天下。

说天下,道天下,天下固已归皇家。然天意眷中华,形势比人强,明初伊始,华夏步入农耕社会巅峰,商品产能傲视全球,形成巨大“代差”。朱家后人终于明白:与抓壮丁打仗,送闺女“和亲”相比,天朝万物丰饶,通商兴贸反侧自消,息战火、绝边患大有可为。“殿陛闲干羽,边庭息鼓鼙”。百年干戈血泪成河,“通衢”两字姗姗来迟,终于端端正正,写上了款贡城头。

好事办好,实事办实。“通衢”既为国策,“衢”通何处,何物为重,皇心朕虑揣度,犹读无字天书。今“国家榷川陕之茶,所以易马”。圣意既明,重点项目大干快上,红山“易马城”因此得名。古往今来,汉地物产丰饶,万事不求人,为何“榷”茶换马,位列“通衢”之首,似乎唯此唯大。

一言难尽。马这牲口,自远古洪荒,相伴人类苦乐同行,活脱是一宝物。遗憾的是,中原山水灵秀滋养万物,唯不产好马,不畜良驹,马少且质差,名骥稀更缺。“西凉大马称甲天下”“大宛天驹”“汗血宝马”尽牧出番邦境外,叹望不可得之。然天无绝人之路,四邻羌虏戎狄,荤腥食肉油腻忍耐,嗜茶恋茶固为常态,养马贩马以马易茶,一日不饮胃肠难捱,将茶换马你情我愿,茶马互市商机无限。

今人观马,若非骑术表演,似已可有可无。冷兵器时代,马踏楚河汉界,国运系于马背。优良军马为御林、宿卫“标配”,堪比现今坦克战机,属顶级战略物资。王朝兴衰,以控弦拥马、骁骑多寡,“千乘之国”“万乘之骥”衡量国情军力,准确精细,不逊电脑统计。

马为镇国重器,历受朝廷器重。秦皇一统天下赫赫武功,源于祖上牧马甘陇;汉武为争“天马”冲冠一怒,愤而起兵万里征伐。早在红山筑城易马百多年前,大明洪武五年(1372),朱元璋在秦州陕甘交界处,设“茶马司”专司茶事马政。正统三年(1438),制颁盐马法,以定边盐场堡、宁夏花马池所产精盐,核定“盐引”招商纳马。标榜“厚往薄来”,经济拉拢、武力胁迫并用,确保军马供应。

形相之下,易马城开市即显不凡。“马市既开,官商云集”,高头大马缰系廊厩,驴骡牲畜偎立槽头;名骥良驹充斥于市,战马座骑无所不有;人流川涌车骑辐辏,讨价还价踊跃交投。史籍称,入市马匹分优、良、劣三类,等值银锭十两左右,或砖茶百斤上下。军方商家马贩驮帮,成交动辄以千匹计,蒙汉皆大悦,以致“醉饱讴歌,婆娑忘返”。

掸落岁月风尘,走进历史深处。迄今止,镇北台及红山边市,太多实情仍待详察。台垣周边,腥风血雨几番吹沐,信史笔载见之何处;守台将士操炮执弩,战阵胜负可有定数;冷热兵器混搭配系,击敌拒敌威力焉知;款贡城里,官方驿站接待使者、调解纠纷边事商榷、大宗赐贡交割易货,忙或闲、多或寡;制定章规维护市贸,概出于此或它;金银制钱兑换比价,成与色、计或量。

详情关乎史实,考据唯重细节。易马市面,是真金白银“宝钞”成交,钱货两讫概无干系?还是以货易货互通有无,各自计价找补“头寸”?商路迢迢,货损风险如何规避?账期展缓、赊典质押谁可担保?“牙子”掮客,怎样居间喊价取佣?官府市司,依遵何章“抽头”完税?批零淡旺差价几多、期贸现货有无契约?寄存暂放尾货打折、调解纠纷“中人”说和等一干琐碎,仍众说纷纭莫衷一是。

除了实物买卖,明清两朝,陕北现近失传箍漏匠(民间称“轱辘匠”)、擀毡匠(毯毯匠、毛毛匠)、油画匠等,或于衙署取买了关防牍牌,径出直行镇北台关隘,或夜行晓宿,偷绕驻军营寨,旦得潜草地塞外,立如鹤上云端龙归大海。籍凭精湛手艺,数年至十数年,可在榆林小城,置或赁得私宅一院,娶妻生子赚钱养家。市井纷传,兵荒马乱生计维艰,“一招鲜,吃遍天”,走南闯北铁杆庄稼,硬硬梆梆靠谱行当。

延绥天高皇帝远,边贸互市既启,再行限制便难。镇北台下,官市期短而税重;易马城内,入市物品受限嫌多。上有懒政,下有对策,民间自发边贸,情如春风野火,扑而不灭熄而复燃。利益驱使,办法超多,少了繁文褥节,程序一概从简。只须使些散细碎银两,勾兑若干把总、参将,寻得一处野滩背坬,柳卜扎墙束以绳麻,礼聘边军“放哨”巡查,民间野市遍地开花。看似名不正言亦不顺,实则彼此心照不宣,官庶明暗都有进账。

自清伊始,榆林军务转隶绥远将军府衙,镇北台关隘寨堡驰废,款贡、易马相继式微。天下熙攘,利来利往,蒙汉边贸依旧丰肥,行商大贾无不趋之若鹜。承平年景,驮队骡帮循野径、走草道,跨“黑界”、越“禁留”,贩卖“伙盘地”所产熟米青稞石余,或粗纺棉布一匹,可换得奶牛(或牛犊)一头;穷汉脚夫走投无路,跰足泪奔安崖瓷场,赊上几摞瓦罐瓷缸,往返“边墙”倒腾一趟,好歹赚回几只乏羊。

综上所述,乍瞧桩桩“草根”零碎,然“细节决定成败”。宏大叙事背景下,平民视角乡野情怀,沾染人间烟火,讲述凡间俗事,以小见大以实证虚,黎民苍生清泪一掬。

百年一瞬,风云突变。抗战之初,蒙古德王弃大义卖国降倭,伪蒙疆伺窥河套屡犯归绥。国难当头,“晋陕绥边区司令部”驻防榆林。镇北台目睹该部骑兵北上伊盟鄂尔多斯,抗击日伪浴血疆场;默迎成吉思汗灵柩南归,妥善迁安甘肃榆中。毛泽东亲致爱国将领邓宝珊:“抗战八年,先生支撑北线,保护边区,为德之大,更不敢忘”。

抚今追昔,五百年兴衰奔来眼底,镇北台经风历雨,凡四百载有余,恰似连台大戏道具,有如史诗画卷典籍。目睹、见证蒙汉两族基于地理环境、生活方式差异,天然形成无处不在、无时不兴、无往不至、无奇不有,互依共存纽带联系,以及由此结下血泪交流、血乳交融、血浓于水、血肉一体,不离不弃挚深情谊。

观前世,镇北台无辜,筑台戍台皆于边事,恩怨情仇俱往矣;看今朝,镇北台有灵,蒙汉和睦天意天理,开篇续赋慰我心。