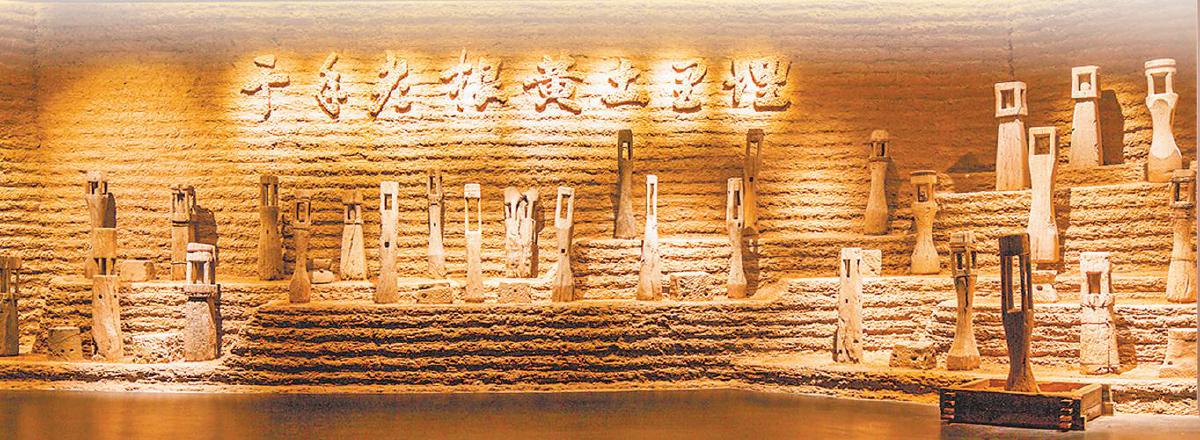

踏进陕北民歌博物馆,第一篇章就是《千年老根黄土里埋》,伴随着一段婉转悠扬、慷慨激昂的陕北民歌,我的眼前仿佛出现了一位陕北农民站在黄土山峁上引吭高歌,悠扬的曲调在群山沟壑间回荡的场景。歌声里带着浓厚的黄土气息,蕴藏着苍凉悲壮却又大气乐观的精神情愫。而这“此曲只应天上有、人间哪得几回闻”的天籁之音目前正面临需要抢救、保护、传承和弘扬的命运。

“灰毛驴下山几十几道弯,天下黄河水船谁来扳,穿红鞋女子羞答答站 畔,惹得拦羊后生不想吃饭。”

畔,惹得拦羊后生不想吃饭。”

走西口的悲欢离合唱了一遍又一遍,凤英三哥哥的爱情是否真的发生在田间地头,哪家女子的辫子能探上天,谁家的后生能见上俊妹子的面。

有位女作家说,陕北民歌是一部用老镢头镌刻在陕北黄土高原上的传世巨著。也许有了黄土、有了毛驴、有了镢头,就有了顺天而游的陕北民歌。曾经的陕北,落后闭塞,满目荒凉,男人忧愁唱曲子、女人忧愁哭鼻子的画面,仿佛仍然驻留于音响里,用满腔豪情催泪,借比兴手法寓物抒情,表达生生死死不离不弃无怨无悔的爱情。没有矫情造作,没有无病呻吟,真挚感人,凄然悲壮,饱含苍凉的曲调里浸润着撕心裂肺的爱呀、恨呀、想呀、念呀!古老的陕北民歌恍如一幅田园牧歌式的美好画面,曾经滋养了一辈辈陕北人的情怀节操。然而,如今却像农耕时代男人前面扶犁耕地、女人跟在身后撒种子的镜头一样,渐渐消失在漫漫风沙里,消失在野草杂生的田地间。

我的童年是在陕北子洲县一个偏远的农村度过,这个不起眼的小山村是远近有名的吹手村,一个近200人的村庄,随便就能凑六七班吹手。敲锣打鼓拍镲镲,我从小就会,至于咋会的,我也不知道,也许一生下来就对那种节奏耳熟能详了。我们乡镇一直保留着唱陕北道情的传统,逢年过节、赶庙会,甚至嫁女子、娶媳妇,只要唢呐道情曲调一响,会唱的老汉就会情不自禁地扯开嗓子吼一段道情。早在1944年,《解放日报》的记者曾专门撰文宣传了驼耳巷乡的道情班子。由此可见,驼耳巷乡的道情班子是多么闻名遐迩。我们村原来也有个道情班子,我的大伯就是其中一员。记得小时候,他偶尔会给我们教上几句,大伯一咏三叹地唱,我们亦一板一眼地学。从小的耳濡目染,使我渐渐爱上了陕北民间音乐,尤其是喜欢民间仪式音乐。

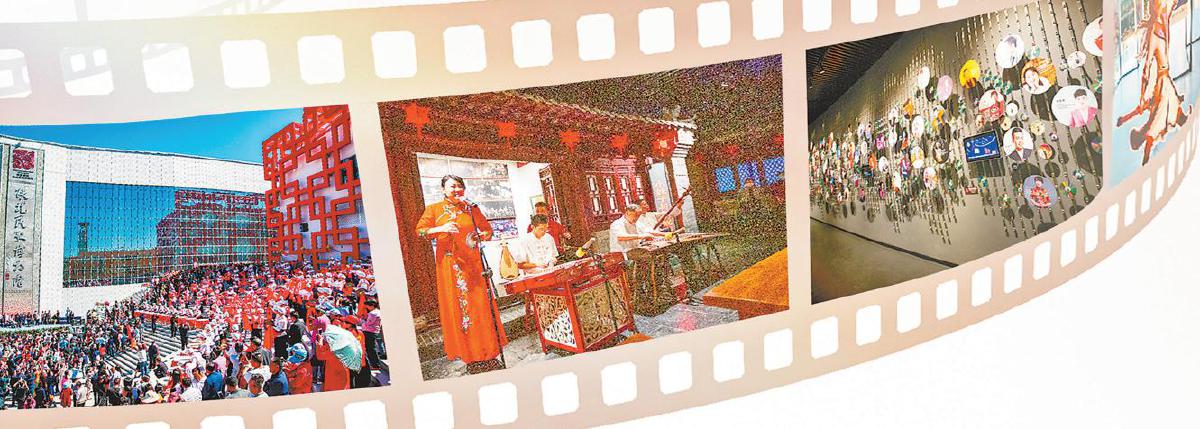

家乡为发展陕北民歌文化,专门建了陕北民歌博物馆,闲暇之余去过几次,最近一次是随着文艺名家走进榆阳。又一次走进富丽堂皇的陕北民歌博物馆,庄重典雅的装饰,现代化的音效设备,扑面而来给人一种炫目的感觉。其中还有一位我熟识的从音乐学院陕北民歌专业毕业的朋友,每个篇章、每个场景都有一位民歌演唱者,用声音阐述创作时的人文情怀。我那位多才多艺的朋友,一个人扮演了很多角色,一会儿到一个场景,像个赶场子的艺人,又好似流行的cosplay。那位朋友很有才华,天生一副好嗓子,无论三弦说书、二胡独奏,还是民歌演唱,信手拈来,又有专业院校背景,我特别欣赏他,没想到会在这里遇见。

不久前,观看了第四届陕北民歌大赛,朋友圈一位老朋友创作的新民歌,被认定不是陕北民歌,从而引起了大家广泛的争议。我认为从作词、作曲、演唱都无可厚非。什么样的陕北民歌是新的,什么样的陕北民歌又算老呢?这要如何科学地界定?一百多年前,既无歌谱记载,又无音像资料,陕北民歌就靠老一辈艺人口传身教,一代代传承下来。我见到陕北民歌最早出现的歌谱是鲁艺时期,以马可等艺术家为代表的一批陕北知青上山下坬,一村一镇去做了大量民间采风,收录了很多民间小调。更古老的民歌是什么?歌词是怎样的?曲调是怎样的?我们不得而知。像这样模糊的认识,老与新的概念提出,又有何意义呢?

当我们谈及陕北民歌时,脑子里总会浮现出这样的场景和画面:婆姨们盘腿坐在炕上,一边剪着鞋样,或整理着用旧衣物撕成的碎布,蘸着浆糊打成袼褙,做成纳鞋底的千层底,手里尽管忙活着,嘴里细语吟唱着“鸡蛋壳壳点灯半炕炕明,烧酒盅盅量米不嫌哥哥穷……”一首首民歌小调就这样在黄土高坡的农村妇女中流传着。她们吟唱的内容主要是来自现实的痛楚,这种苦痛是无以表达的,无处倾诉的,只有在地里掰玉米、摘豇豆时,在做针线活时,低低地诉诸于民歌小调,自编自唱,以宣泄满腹的委屈和惆怅。

“瓢葫芦舀水沉不了底,忘了娘老子也忘不了你。”“发一回山水刮一层泥,交一回朋友蜕一层皮。”“一碗谷子两碗米,面对面睡觉还想你。”“哭下的泪蛋蛋过斗量,三斗三升还剩半筐……”陕北民歌的词藻有的优美含蓄,有的纯美到极致,歌声里唱出了相许终生的誓言。这样的爱情,因贴合人性,在陕北民歌里频频出现,多少人被这种感情感动万分,更有痴迷者一而再再而三,不厌其烦地了解它、背诵它、学习并广泛传唱它。有人感叹道:“为什么陕北的民歌情感如此丰富动人?”“满天的云彩风吹散,咱俩的婚姻人搅乱。风吹不动树梢梢摆,梦也梦不见你回来。前沟的糜子后沟的谷,哪达想起哪达哭!三天不见哥哥面,当着天地许口愿。三天不见哥哥面,大路上人马都问遍。三天不见哥哥面,口含砂糖都不甜。三天不见哥哥面,崖洼上又画你眉眼……”用这样简洁、朴素却热烈的诗句,把痴心盼恋人想情人的内心感情,表现得如此饱满,尤其是“口含砂糖都不甜”和“崖洼上又画你眉眼”,境界之深,难能可贵。同样还有:“前半夜想你睡不着,后半夜想你把灯点着。擦着洋火点着灯,一对对枕头短下一个人。”这里我们可以看出农民的创作是不讲究修饰润色的,他们只是大胆地唱出自己的真实情感和美好愿望。

陕北民歌中还有这样的句子:“黑乌鸦落在烟囱头,回娘家欢喜回婆家愁。冷子(冰雹)打墙冰盖房,露水夫妻不久长。”以“黑乌鸦落在烟囱头”来形容人的愁闷和“冷子打墙冰盖房”来形容事物的不久长,都是极有深厚情感的,而且也是生动、新颖的,可见农民对于民歌的想象力也是很丰富的。在陕北民歌中,类似这样的歌词,不胜枚举。这种词藻的美、感情的充沛洋溢,不亚于《诗经》的美,也不比外国文学逊色,这样将自然界万事万物与自身的感情很自然地联系在一起,这种客观的描写,来传达自己的感情,深情、含蓄,很容易令人身临其境,引发共鸣。

陕北民歌是黄土地农民喜闻乐见的一种曲调。农民们习惯用这种简单的歌曲形式,唱出喜怒哀乐。陕北民歌的唱法是很多的,他们是随着自己感情的奔放,表现形式自由的一种歌唱,并不拘泥于一定的节拍和曲谱。如果他们唱悲哀的词句时,那种附庸在歌词之外的哼唱使听众感到心疼、悲凉,以致伤心落泪;唱快乐的词句时,听起来又是新鲜、明朗,有着山野乡村的愉快味道。

近年来,随着网络日渐发达,陕北出了一批新民歌传播者,许多人也成了网络红人。我的几位好友就是其中的传播者,其中有一首《山那边》唱上了央视,唱红了陕北,唱到了大江南北。一位上海朋友曾经问我,你们陕北民歌为何都是想呀、盼呀、拉手、亲口,动不动就圪崂里走?当时我一愣,回过神来便郑重回答道:“我们陕北人不但重情,还重义,君不闻《东方红》响彻华夏大地;君不闻《高楼万丈平地起》家喻户晓、脍炙人口;君不闻一曲《山丹丹花开红艳艳》被唱响国际音乐舞台!”然而,此君却道:“还是爱听你们的拉手手亲口口。”我顿时被羞臊得满脸红涨,红的是我们陕北人敢爱敢恨、大气过人,涨的是陕北民歌被时代过滤走了气冲霄汉的满腔豪情,似乎只剩下软绵绵的酒杯杯菜碟碟,以及拉手手亲口口的原始情感表达了。国家级陕北民谚传承人王建领老师曾说:“陕北民歌缺少的是宗教版的庄严、交响乐版的宏大。”这当然是理想状态,然而,我却觉得,如果失去了方言环境,没有走向生活接地气的民间采风,新一代的民歌艺人恍如失去了根系的植物,哪里能真正诠释出黄土地上的人情世故、悲欢离合。