榆林市作协秉持“深入生活,扎根人民”的文艺思想,进行新时代文学实践活动,组织榆阳、横山、米脂片区的会员们学习培训和采风实践。采风团首先来到建安堡和三台界长城烽火台,领略榆林长城营堡和塞上墩台的古色风韵与今日长城内外的旖旎风光。之后,我们乘车前往久负盛名的横山响水堡。

带领我们游览古堡的是当地一位曹氏后代的教书先生,六十来岁的曹老师肩负向导和解说员的双重责任。顺着四十度的斜坡爬上三十多米,来到了经过翻修的西大门。曹老师打开了话匣子,缓步介绍响水堡的沧桑历史和人文景观。

响水堡西距横山县城96里。明正统二年(1437)始筑,后属绥德卫。成化二年(1466)移建黑河山,并更名平夷堡。成化七年该堡因泉水干涸,不利屯守,于是再迁回原址,仍称响水堡,东距归德堡40里。明成化十年(1474),延绥巡抚余子俊率4万军士在原隋长城的基础上,历时4月筑起了东起府谷黄甫川、西至定边盐场堡的延绥长城,横穿榆林北六县,全长880公里,营堡36个,响水堡是其中一座重要的军事城堡,坐落在无定河边的山坡之上,系横山五大古堡之一。

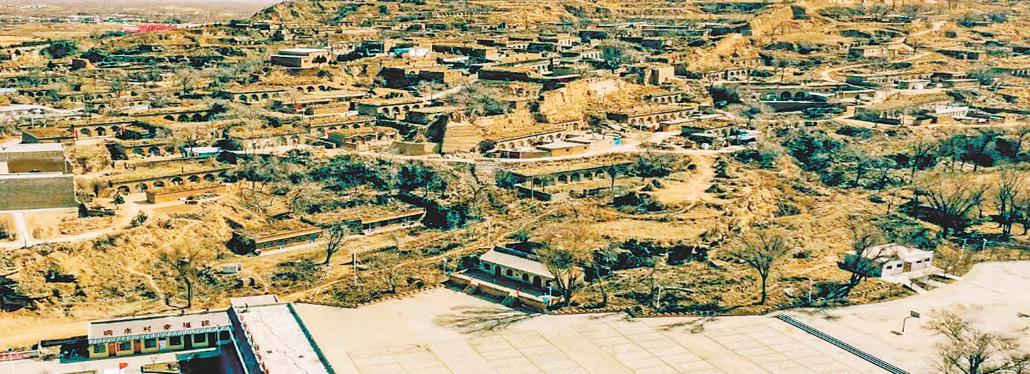

今日响水堡虽早已没有了昔日的军事意义,逐渐破败,残垣断壁之间仍能发现过去的繁华细节,雕梁画栋应犹在、只是朱颜改,城廓分明,院落有致,庙宇森立,站在响水堡遥望无定河川,一片沧海桑田。

从明正统初年建立时起,响水堡已在无定河畔矗立了五百余年。五百余年沧桑变迁,气势恢宏的古堡已变得满目疮痍,喧嚣繁华的街道也已沉寂多时,世代生活在此的人们,也只能从记忆里去寻找天生桥下水响如雷的场景……

《延绥镇志》记载:“响水堡,汉圁阴地。明正统初巡抚郭智置,八年(1443)(尚书王复)移守平彝堡。九年余子俊撤平彝堡,仍守响水……”余子俊主持修建的响水堡,东、北两面临无定河,城墙依山势蜿蜒而行,周长约1700米。因为是依山而建,响水堡整体形状并不规则。堡城设有四座城门,即东门、南门、小西门、西门,并建有瓮城,城内设有楼铺八座。万历六年(1578),驻军对响水堡进行增修,以青砖、石块包砌城墙、垛口。

《榆林府志》记载:“怀远八景”中,有一处“响水天桥”,即指响水堡以东1.5公里的天生桥。过去的无定河河床宽近百米,石崖高约数丈,河中乱石遍布,在无桥情况下无法横渡。传说成化年间,请来石匠在河床中的巨石上凿开三洞,建成一桥。此桥得名“天生桥”或“自生桥”。无定河水流湍急,伏流于天生桥下,怒涛奔腾,浪花四溅,声传数里,远闻其声仿若雷鸣,这倒也映衬了“响水”之名。响水堡龙泉寺东侧山下,有一眼豆井。相传康熙皇帝到响水私访时,一路劳顿,饥渴难忍。看到了在豆井边打水的老者,立即跑去讨水喝。老人见状,转身从桶中舀起一瓢水,康熙随即抓去一顿狂饮。一瓢水喝下,顿感神清气爽,连腹中饥饿感也消失了,便问老人为何?老人幽幽答道:“这豆井有神龙护佑,水性清灵,有病之人喝了尚可痊愈,更别说只解你饥渴之苦。”

响水堡亦有盘龙寺。盘龙寺位于盘龙山上,与响水堡隔河相望。据《怀远县志》记载,盘龙山“横江怪石,盘绕无定河边……远望,若踞河中,石如盘龙,故名”,盘龙寺也因山得名。其寺始建于明成化七年(1471),清乾隆年间重修,寺庙之下至今保存两洞石窟。寺内现存三间窑洞式正殿,供奉的是准提菩萨,外为硬山式顶。寺山门外的九龙壁背面,有一首《盘龙诗》,其诗正反皆可通读,诗由响水堡人、清吏部侯铨直隶州州判乙酉(1885)科拔贡曹子正所作,从中我们不仅可领略到响水旧时的风貌,亦可感受到作者对故乡无尽的热爱:“桥水响流双浪开,寺龙盘塔绕河来。迢迢路远岸垂柳,樵唱晚舟鱼钓台。”

龙泉大寺有三间古朴正殿,供奉三大古佛。《重修龙泉大寺碑记》载,龙泉寺始建于明代,之所以称“大寺”,实乃当地最古老、规模最大之寺庙。曹老师介绍说,龙泉内至今还保留一些明代文物,如石佛像、万历八年(1580)的古磬及清道光十八年(1847)的《重修龙泉大寺碑记》石碑。“文革”间寺庙建筑、造像遭破坏,近年逐步恢复。今日堡中已有了祖师庙、城隍庙、三官庙、娘娘庙等建筑。城隍庙中至今保存着清乾隆年间所修戏台,戏台与山门融为一体,上嵌“鉴察祠”匾额,背墙书一大大“灵”字。

精明伶俐的曹老师又带领我们参观了他们曹氏家族的几个代表性的大院。最具闻名的要数“丰盛公北院”(曹子正、曹颖僧父子故居),其院石牌曰:“清明建筑,书香门第,处小西门门内侧,与院中相连,一进三开四合院。绕影壁墙进大门到辅院,两个硬山式大门,一个月亮门,分别进入左院、右院、前院。左院正窑四孔,北厢窑五孔,倒坐房数间。右院正窑三孔,前院窑三孔,青砖铺院,富贵台阶,檐头均有砖砌花栏。”由此可见,上述《盘龙诗》作者,清朝拔贡曹子正父子的故居在此。再说曹颖僧:

曹颖僧(1888-1962),又名思聪,横山响水人,父曹子正,晚清拔贡,曾著有《晚 香堂诗集》。颖僧自幼聪慧过人,又得其父和其师“同进士出身”王庆云之耳濡目染,幼时自读《诗经》《论语》。作客波罗姐家“永盛昌雷家”时,其姐公爹晚清拔贡修职郎雷启华以波罗、响水、永昌德、花栏院为话题考颖僧拟两副吉庆联,他沉吟片刻即以“波罗乃波罗蜜,响水系响水城”“波罗永昌德春光无限好,响水花栏院秋景实在佳”语惊四座。曹家出了个“神童”,以家谱行派被其父“赐”为“思聪”。民国初,思聪感自己“喜惧于胸,冰炭际遇”,于韩愈诗《听颖师弹琴》颖乎尔诚能,无以冰炭置我肠,取字“颖僧”。

清光绪二十二年(1896),颖僧入怀远高小学堂就读。光绪二十九年(1903)考入榆林中学,宣统元年经县、府选送至西安两级师范学习。民国初年,以全省第17名成绩留学日本,主攻政法,兼学文史。联合学友胡遽然等,发起学术研究会。民国六年8月回国,1919年又与留日同窗曾天宇相约,入北京大学史学门(后改为史学系)深造。 5月在北大法科礼堂聆听《京报》邵飘萍报告,参加了五四运动。 8月初回榆林,与北京同学创办进步杂志。1920年任陕北道视学、陕北联合县立中学学监,次年赴北京地方自治模范讲习所学习,后返任陕北地方自治讲习所教务主任兼陕北各县自治监察专员。1922年被选为陕西省议会第三届议员、陕北镇守使公署高级咨议。1927年,出任定边县长。1931年改任神木县长,次年任陕北工程委员会副委员长、上郡日报馆馆长。1934年,任陕北赈务委员会主席、陕北二十三县学督。 1940年,兼任绥德师范史地教员。1951年,任榆林县政协委员、陕西省政府参事、陕西省文史馆馆员等职。

曹颖僧是近代西夏学研究的奠基者,是中国边疆学会的参与者,更是陕北土生洋滋的文史大家,其研究成果影响深远。他用深厚的学识素养、严谨的治学精神,给陕北、西北创造了巨大的文化价值。

我们还参观了“丰盛公中院”曹雨山故居,“丰盛公曹家老院”曹三德故居,“三多堂曹家大院”“福顺德曹家大院”等颖僧后世们的旧居院落,并合影留念。故旧遗迹虽然有所破败,但其昔日的繁荣犹在,颖僧先生在响水旧堡里创立的辉煌永存。

在由十孔窑洞串连起来的响水堡现代化的展览馆里,我们听到了“横山起义”的枪声,回荡着民歌《横山里下来些游击队》的旋律,看到了刘志丹等老一辈无产阶级革命家的光辉形象以及响水堡今日的巨大变化。

响水堡啊,响水堡,水响如雷吼,古堡震九州!