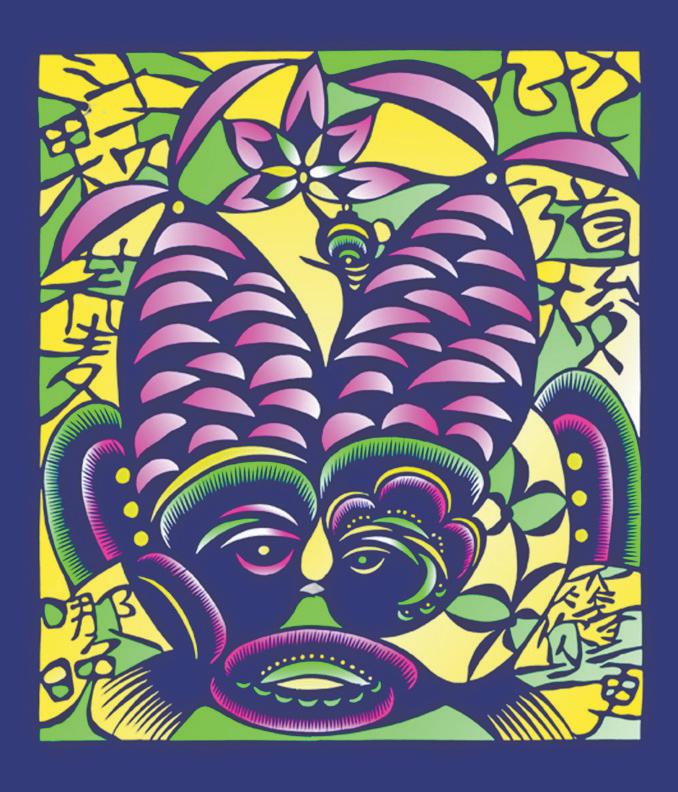

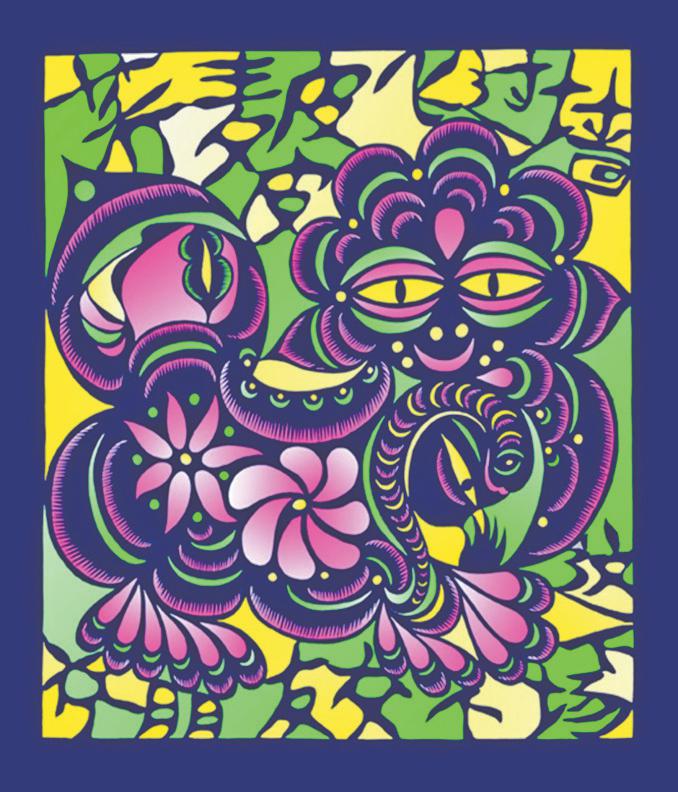

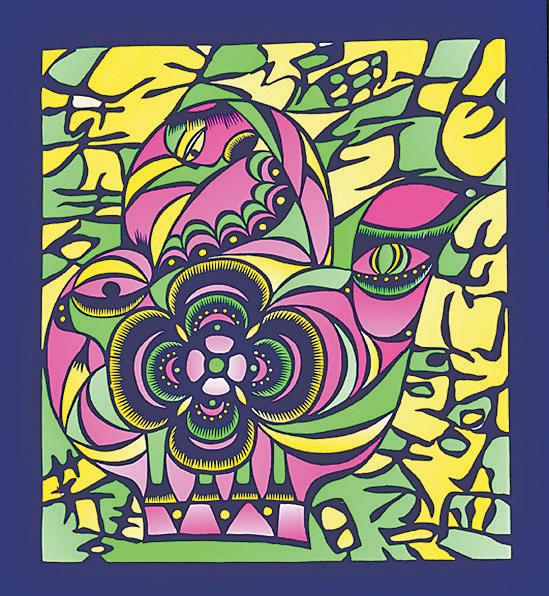

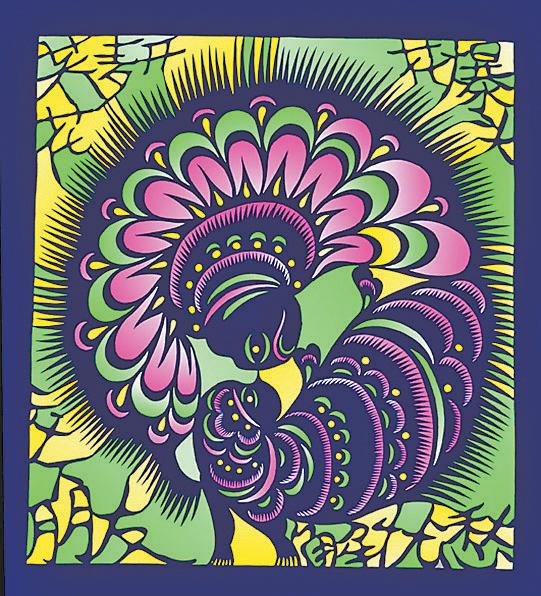

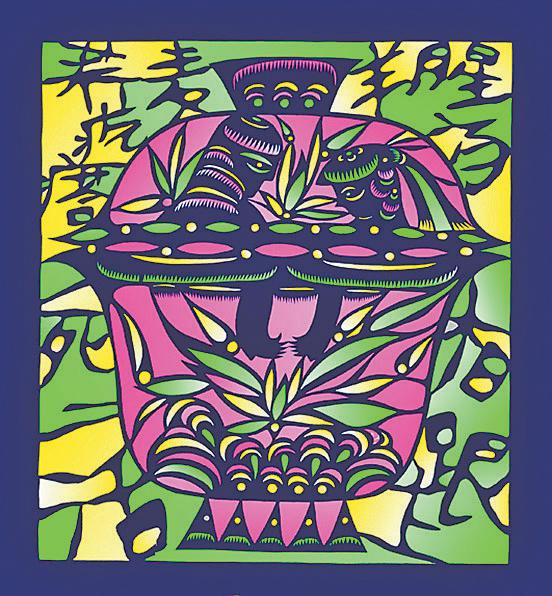

荞麦花开剪纸系列 张晓梅

我与张晓梅不期而遇,因陕北而结缘。

在榆林,听当地文化人谈陕北文化的前世今生。席间有张晓梅,说到榆林学院的历史博物馆,让我决定留住多日;之后去看她的剪纸,惊奇且好奇:在一幅幅作品展开的瞬间,仿佛土窑里飞出了金凤凰,一个个飞天般的形象跃出纸面,惊艳出格,让同行的先生直呼“神奇”。

我对剪纸并不陌生。剪纸是妇女的“文化”。20多年前我们启动妇女博物馆的筹建工作,第一批征集物中就有剪纸。1992年我在西安看过李凤兰的作品展,对剪纸艺术承载的民俗功能略有所知。1993年秋到旬邑,我在库淑兰的窑洞里领教了陕北女性特有的艺术表现力;民间女红和库淑兰的生平系列从此成为“妇女历史文化博物馆”的基本展品。

历史上,刺绣和剪纸是乡村女性的专攻;相比而言,剪纸在北方乡村尤盛,是女性“文化水平”的一项标志性内容。只是这些年看多了,感觉大同小异,程式化现象严重,因此看奇者不以为奇。不期在张晓梅这里出乎意料:她的剪纸内容繁复,大气磅礴,与想象中封闭贫瘠的陕北地域环境完全不搭界,却与我在田野考察中获得的历史信息正相吻合。她的想象力丰富而饱满,贯穿古今内外,与她本人的生活阅历不同格局,却与整个时代的全球化趋势是同步的。在她家那个狭小空间里,一幅幅内涵丰富的剪纸陆续伸展开来,气势逼人,不同凡响。很显然,它们承载的不只是单纯的民俗也不尽是传统,其精神含量和艺术品质已经远远不能在“民间/剪纸”的范畴里被界定——我以为,这些剪纸不仅为我们重新认识“陕北”开启了一个新的窗口,也为我们更新传统文化观念提供了新的视角。

剪纸首先是一种传统艺术,来自民间而不是官府殿堂,在人们的印象中多是土气和单调的,与现代人的现代生活有相当距离;加上它们大多出自女性之手,内容多与日常生活相关联,少有宏大叙事,思想含量十分有限——如此去看张晓梅的剪纸,在内容和形式上都有突破。但我不想用“突破”去概括这些剪纸的艺术品质,与其说“突破”,不如说是发扬光大。传统工艺与女性气质在张晓梅的剪纸里不是被消解或消失了,而是兼而有之,在现代性的想象中为传统剪纸艺术锦上添花。首先是创作题材,从陕北民俗到对榆林小曲和民间戏文的阐释、从《诗经》《楚辞》到对汉砖画像的重塑、从《佛陀》《菩萨》到她用阴阳语言再造“观音”、从展现陕北的红色记忆到陈忠实的陕北印象……与时俱进,一路远行,直到奥地利作曲家马勒乃至东瀛日本的《源氏物语》,无所不包——这个“无所不包”特指张晓梅的剪纸艺术世界:但凡她想到的、看到的或经历过的,都被她用剪纸表现出来,剪天剪地剪神剪鬼,在红色的纸面上剪出了红色历史,以蓝色为底重说“兰花花”的故事;在阴刻文字中剪出了纯真的《儿时游戏》,用填色五彩为竹兰梅菊添香……张晓梅的剪纸似乎就是为梦想和追梦而诞生的,在《开启地狱之门》的同时尽其所能地展开了飞天的翅膀——如此无所不包气象万千,不由人不好奇,究竟经历了什么让她在另类的艺术世界里寻找自己的精神寄托?更有意义的问题是:传统的剪纸艺术究竟有多大的承载力能够承受起她那“无所不包”的心灵梦想?

张晓梅的阅历简单而单纯,榆林人,生于斯长于斯,中学毕业后即进入谋生和生育的传统轨道,没有接受正统的艺术专科教育,也没有多少外出远行的经历。她像世世代代的女人那样,生儿育女,居家过日子——这般平静而有限的人生阅历,怎么可能拿出如此气势宏大、震撼人心的作品?

因为想象,以及非凡的想象力。

想象,对贫瘠而无奈的生活可以是一剂救赎的精神补药。想象力的产生乃至壮大生成磅礴之势,出自难以遏制、不受污染、持之以恒、企图飞天的梦想。在张晓梅这里,与我们常见的民间艺术家不同,她的想象力别具一格,有两个重要来源,一是对日常生活的距离感,下意识中放逐了身边的家常与人情世故;二是读书,在阅读中不断充实自己的精神世界。两者看似不搭界,实则是互补的。

在她家里的书架上,从中国古代经典到西方现代派乃至后现代的艺术理论……这些类别繁杂的书籍不是用来装门面的,而是支撑她在艺术世界里努力攀登的阶梯。书籍不仅帮助她开阔眼界开放心灵,更是摆脱封闭超越自我的助推手。张晓梅的剪纸具有巨大的张力,越是晚近的越是大幅制作,日益开阔的世界观与她博览群书、积极进取的心态密切相关。在她眼里,越是远去的越可能让她感到有更大的想象空间;《诗经》的朴实和直白因此可能更具现代性。在艺术创作道路上,她没有名家导师指点,没有循序渐进的学院履历,平凡的生活就是导师:她的生活似乎始终停留在困苦却充满温情的孩童时代,那里有她挚爱的父亲和朝夕相处的小弟弟……做梦成为一种常态,一步步将她带进“追梦”的艺术境界:

“《开启地狱之门》是我这幅剪纸的名字。我想打开记忆的门,和我逝去的父亲和弟弟见上一面。每年的大年夜我都特别想他们。但愿我的‘道行’能开启这阴阳之门,释放孤独的灵魂而获得永生。”

所谓“道行”,在她就是剪纸,将脑海里无尽的思念剪成弥漫在星空中的诸多神灵,“带给我的亲人,因为我不想仅仅看到一堆隆起的墓冢,不想仅仅在梦中见到他们,我用这幅剪纸是在召唤他们。”毫无疑问,张晓梅的剪纸艺术有深厚的民俗基础,这对学历并不饱满的晓梅来说是一种得天独厚的恩赐。她最早的剪纸创作,不是科班作业,是在生下第一个孩子坐月子的沉闷日子里:制灯换钱,养活女儿,四十天里她做了八盏灯。这种既要技术又要耐心的苦活,在无助的岁月中带给她的好处仿佛也是天赐:磨练出她应付各种杂事的耐力,同时,还有微薄的收入让她能够自食其力养活女儿……不期从此一发不可收拾。日后,手艺见长,梦想渐大,灯是不做了,也无需刻意剪纸挣钱;“灯”的意念却保留下来,转化为新的梦境,一直存活在张晓梅的剪纸艺术世界里,成为梦想的出发点。

“灯这种奇妙的黏合剂,会将我零散的记忆一片片黏合在一起,组成一盏照亮我过去的灯,顺着它的引导让我回想起过去给予我的启示。我用灯搜索着父亲给我的每个记忆,它潜移默化引导造就了我的无师自通。”张晓梅把灯看作“一颗颗闪亮的心”,她“用心来读懂一切”,并且试图用剪纸的形式去寻找和收集那些心的余光,把它们捧在手里继续前行。她说:“我不是掠夺者,我想用这些余光涂出一种绚丽般的梦幻,让人们惊叹这种壮美,唤起他们的向往,同我一起找回逝去的爱和人本来的可爱。”

向光的精神追求与坚韧务实的品格结合,正是陕北文化的一个基本特点。张晓梅充分利用了“剪纸”这种扎根在民间厚土中的艺术形式,阴阳相依,虚实结合,从程式化的民俗题材一路走到自由翱翔的“飞天”系列,梦想驰骋的同时依旧脚踏实地,这与黄土塬上高亢冲天的“信天游”在艺术风格上是一致的。她的笔触中既有陕北石狮的坚实,也有敦煌飞天的飘逸。在色彩的使用上她有多种探索,却并没有在“红、黑、黄、蓝”的主导格调中走出太远。在题材构思上她有各种大胆尝试,却也没有跳出最基本的几种符号元素,如羽毛、水纹、花瓣等。她将现代意识纳入传统艺术,在剪纸的有限结构里展示了传统艺术的表现张力。同样是在局促的框架里使用有限的符号,不同的是:她的羽毛无不是飞翔的,她的水纹无不是流动的,她的花瓣无不是因绽放而飘零的……所有的线条都显得圆润而饱满,用超俗的想象力和精湛的技艺重新诠释“传统”的艺术价值,完美地再现出陕北文化的精髓:开放、包容,因而多元、大气。

看张晓梅的剪纸,仿佛在看一幅幅图画而忘记了它们其实是剪纸。临别时,她要我在众多喜欢中选一副“最喜欢的”。我谢绝了。不忍“它”离开她的世界,就让它们永远存活在她身边,做她忠实的“陪伴者”。